がんとむきあい、その人らしく、共にいる場。

がんとむきあう会の理念

〝場〟を起点に、考え、行動します。

がんとむきあうとはどういうことでしょうか。わたしたちはがんに影響を受ける患者や家族、友人、遺族など、さまざまな立場や背景の方の相談を受けてきました。相談はどれもが切実で、一つひとつ内容は異なるものでした。同じ人でも治療や療養の時々で、悩みや考え方、捉え方も違います。がんとのむきあい方は人それぞれで、折々でいろいろであって良い。正解はないのだと学ばせていただきました。

ただ一つ、強く実感していることは〝場〟の存在です。がんを抱えた方は、〝がん〟とわかった時から、生活のあらゆる局面で〝がんであること〟に直面します。治療や療養はもちろん、仕事や生活、家族、お金のことなど対処しなければならない問題が両肩にのしかかってきます。病院のなかのつながりから一歩外に出ると、気持ちを共有できる人との関係は希薄になり、その重さはぐっと増してきます。

病院と家とのあいだにほっと安心できる場があったらどうでしょう。両肩の荷物を下ろして一息つくことができる。孤りではないと感じることができる。同じ病気や共通の悩みを持つ人たちとつながることができる。専門的な知識を身に付けたり、生活の質を高める方法を学んだり、自分の経験を活かした社会参加もできる。何よりも、その人が、その人らしくいることができる…、そんな場。

わたしたちは金沢の地に、そして全国に、そんな場があることを願って活動しています。

がんとむきあう会の使命

がんを抱えた人が直面する社会課題の解決に取り組みます。

がんを抱える人の背後には孤立や孤独が隠れていることがあります。

人はがんになるとそれまでの生活が一変し、これまでとは違う人生のレールに乗ったと感じます。肉体的にも精神的にも社会的にも追い詰められます。家族や友人、職場など、それまでの関係では助けを求めたり、求めたくないことが出てきます。持っていき場のない悩みや不安を抱えたまま、自分ひとりではどうすることもできない状況に追い詰められます。

病院の外では「助け」を求める手を伸ばしても、その手につながる手を容易に見つけだすことはできません。いつしか社会から孤立したり望んでいない孤独に直面したりします。孤立と孤独は、がんを抱えた人をさらに肉体的にも精神的にも社会的にも追い詰めます。いつしかその人ひとりでは抜け出すことができない負のループ(循環)に追いやられます。

がんとむきあう会はがんを抱えた人の背後に潜む孤立と孤独を解消する一助として、病院と家のあいだにある常設の場づくりを通して、認定NPO法人としてがんに関連した社会課題の解決に取り組んでいます。

孤独はその人が感じる主観的な感情です。孤立は社会との接点が少ない客観的な状態です。客観的に孤立していなくても、主観的に孤独に陥ることがあります。客観的に孤立していても、主観的に孤独を感じないこともあります。多くは孤独を感じている人は孤立していて、孤立している人は孤独を抱えやすい傾向があります。がんを抱えると望まない孤独に直面することが多く、それがさらなる孤独や孤立を招いて問題を深刻化する負のループ(循環)に陥りやすくなります。

解決のための考え方

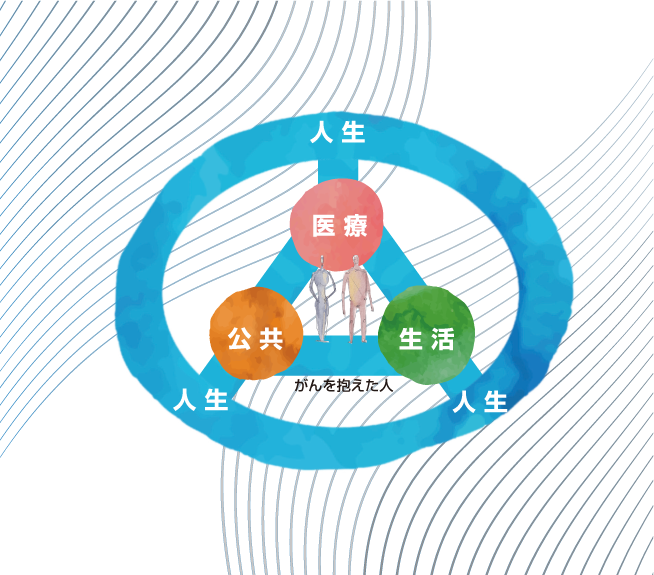

すべての活動の中心にはがんを抱えた人がいます。

がんを抱えた人がだれ一人取り残されない社会を目指して。

がんとむきあう会の中心にはがんを抱えた人がいます。

がんを抱えた人は「医療」「生活」「公共」の

3つの島となる社会の側面と水路でつながり

行き来したり、交わり合ったりしながら,

人生という外洋に出ていきます。

がんとむきあう会はがんを抱えた人が直面する

「医療」「生活」「公共」で直面する悩みと問題や、

そこから生じる孤立と孤独に寄り添います。

その人が人生の外洋でその人らしくいることができるように、

水路を流れる水がいつも澱みなく、清らかであるように、

さまざまな方面から事業に取り組んでいます。

がんを抱えた人が直面する悩みと問題

医 療-

医療者とのコミュニケーションのあり方、治療の選択や今後の見通し、症状や抗がん剤などの副作用やアピアランスなど、気持ちの整理やこころの準備が追いつかないことによる不安やいらだち、落ち込みなど。

- 生 活

-

「話を聞いてくれる相手がいない」などの疎外感やそこから生じる孤独や孤立。家族や親族、友人など周囲の人間関係の悩み。治療や病状の変化による身体症状や体力の低下、生活上の困難や外出、通院の障害など。

- 公 共

-

就労や就職、学業の持続や選択などキャリアやライフプランへの影響。さまざまな支援制度の情報の取得や利用の困難、治療や療養の実際と支援制度の中身のギャップ。がんの知識の不足や間違った理解による偏見など。